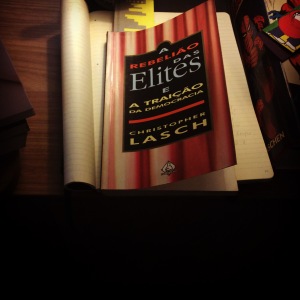

“A Rebelião das Elites”, Christopher Lasch

por Dionisius Amendola

“Cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui. Melhor: o sistema de ideias das quais o tempo vive.”

José Ortega y Gasset

Das vantagens de se ter uma boa biblioteca em casa uma das mais interessantes é, em um dia moroso, de chuva agradável, fina, a refrescar o ar, esbarrarmos descuidada e displicentemente em um daqueles livros que em determinado momento da vida, teve papel fundamental em nossa formação. E apesar de não recordamos em detalhes, sabemos que a “impressão” dos argumentos e ideias esta lá; mas como o rosto de um amigo ou de um parente distante, as nuances já nos escapam, ficam borrados os contornos e o que temos muitas vezes é um fiapo reconstruído de memória. Pois nestes dias morosos, reencontrar um amigo ou um bom livro é um prazer nostálgico, cheio de temores e anseios.

Em ambos os casos, o tempo que passou pode reforçar ou esmaecer a força que ligava e dava coesão à amizade ou ao livro. Grandes livros e grandes amigos permanecem, apesar do tempo. Amizades fúteis e livros frívolos perdem o vigor, e o amarelo das páginas e as rugas nos rostos não carregam aquele ar duradouro de experiência vivida, mas sim o aspecto mofado do tempo.

Hoje tive a experiência de reler um dos livros responsáveis pela minha primeira “conversão”. Falo do “A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia”, do historiador americano Christopher Lasch, um dos grandes “moralistas” das terras do Tio Sam, e que ao lado de Allan Bloom (com o seu “A Cultura Inculta”, outro livro que merece releitura!), influenciou diretamente meu “radicalismo conversador” dos primeiros anos.

“A Rebelião das Elites” foi escrito em 1994, com urgência pela verdade pulsando em cada página, urgência que nasce da consciência e certeza da morte, pois Lasch escreve o livro corroído por um câncer que irá abater sua vida em pouco mais de um ano. O livro é seu testamento e legado, e se há fragilidades em alguns pontos, o que permanece é ainda relevante para nós, mesmo depois de vinte anos.

Lasch vai ao longo de seu livro, analisar a sociedade americana e suas “revoluções” internas que naquele momento, e desde então, criam um “mal-estar democrático” que ameaça de tempos em tempos as democracias ocidentais. Os capítulos mostram a preocupação de Lasch com o todo de uma sociedade: as divisões sociais, a mobilidade social, populismo e comunitarismo, o discurso democrático, racismo e minorias, o multiculturalismo, a educação, o papel do jornalismo, a necessidade da democracia e por fim, mas não menos importante, o papel da religião e da cultura em um mundo cada vez mais secular.

Um dos pontos mais atuais do livro são as questões que envolvem o futuro da democracia. Entende ele que discutir a democracia em todos os seus aspectos é uma, e talvez a principal, forma de preservação da mesma. Ao deixarmos de lado a discussão, ou não buscar uma compreensão melhor e mais acertada da realidade, estamos a minar nossas próprias bases, e é isto que, nas palavras de Lasch, é um dos principais aspectos da traição de que ele vai acusar a “elite” americana. Esta visão da democracia, como um amplo espaço onde circulam livremente as ideias e crenças, faz com que o Lasch aproxime-se de autores como Leszek Kolakowski e Tony Judt.

Mas antes, o que Lasch identifica como esta “elite traiçoeira”? Tendo como contraponto o clássico livro de Ortega y Gassett, “A Rebelião das Massas”, Lasch afirma que esta nova aristocracia não é caracterizada apenas por aspectos econômicos (dinheiro, propriedades) mas também por um estilo de vida cada vez mais distinto e isolada das outras classes sociais. Elite que busca as benesses da aristocracia sem as responsabilidades desta.

As antigas elites e suas famílias, ao contrário:

“…estabeleciam-se tipicamente, quase sempre durante várias gerações, em um determinado cenário. Em uma nação de andarilhos, a estabilidade residencial lhes proporcionava uma certa continuidade. Famílias tradicionais eram assim reconhecidas, especialmente nas cidades litorâneas mais antigas, apenas porque, tendo resistido ao hábito migratório, elas fixaram raízes. A sua insistência na inviolabilidade da propriedade privada era limitada pelo princípio de que os direitos à propriedade não eram absoluto nem incondicionais. Compreendia-se que a riqueza acarretava obrigações civis.”

As obrigações terminavam por promover as cidades e a incentivavam o desenvolvimento urbano, mas “o que importava, entretanto, era que a filantropia supunha a existência de elites na vida de seus vizinhos e na das gerações seguintes.”

As novas elites, ao contrário, já não possuem laços com as comunidades locais, a mobilidade do capital e um novo mercado global são fundamentais nisso, e o cosmopolitismo é uma das grandes marcas desta nova geração, que são ainda:

“mais inquietas e migratórias que suas antecessoras. A prosperidade nos negócios e nas profissões…requer disposição para se deixar levar pelo canto das sereias das oportunidades, seja para onde for que ele nos conduzir. Quem fica em casa, priva-se da chance de ascensão.”

Ao mesmo tempo que há oportunidades financeiras nesta incessante mobilidade, há ainda a certeza de que se é melhor, mais elegante, mais refinado:

“As pessoas ambiciosas compreendem, portanto, que um estilo de vida migratório é o preço do sucesso. É um preço que se paga com prazer, já que associam a ideia de lar com parentes e vizinhos incômodos, falatórios mesquinhos e convenções preconceituosas. As novas elites estão rebelando-se contra a “América média”, como elas a imaginam: uma nação tecnologicamente atrasada, politicamente reacionária, repressiva na sua ética sexual, medíocre nos seus gostos, presunçosa e complacente, insípida e deselegante. Aqueles que anseiam participar da nova aristocracia do intelecto tendem a se congregar no litoral, voltando as costas para o interior do país e cultivando ligações com o mercado internacional na cultura popular efêmera do glamour, da moda e do dinheiro.”

A nova elite, como toda elite, tornou-se modelo e ideal:

“As novas elites sentem-se à vontade em trânsito, a caminho de uma conferência importante, da festa de inauguração de uma nova franquia, de um festival internacional de cinema, ou de uma estação de águas ainda inexplorada. A sua visão do mundo é essencialmente a de um turista.”

Curioso notar que o que em 1990 era considerado uma mentalidade elitista, hoje é lugar comum em qualquer discussão de botequim, festa de firma, livro de autoajuda ou ainda, nas páginas e fotos de viagem que pipocam pelas mídias sociais. Aquilo de que precisamos, o que deve nos guiar, a nossa própria felicidade está marcada por um ideal de mobilidade, correr atrás de oportunidades, ser um eterno turista, nunca repousar, nunca parar, nunca respirar. Um dos grandes traumas modernos, aliás, talvez seja a incapacidade de podermos viver mudando de país, cidade, vidas a nosso bel prazer.

A grande questão é saber se há um futuro para a democracia com tal estilo e ideal de vida.

A crise da própria democracia carece de significado, e hoje:

“a palavra acabou simplesmente servindo para descrever um estado terapêutico. Quando falamos de democracia, hoje, estamos nos referindo, quase sempre, à democratização da “auto-estima”. Os slogans correntes – diversidade, solidariedade, poder, direitos – expressam a melancólica esperança de que divisões profundas na sociedade americana possam ser superadas pela boa-vontade e discurso sensato. Somos exortados a reconhecer que todas as minorias têm direito a serem respeitadas, não em virtude de suas conquistas, mas pelo que sofreram no passado.”

E o debate democrático torna-se cada vez mais dogmático, Lasch coloca o dedo na ferida de nossa tão decantada e prezada busca por uma sociedade mais multicultural:

“Diversidade” – slogan atraente à primeira vista – acabou significando o oposto do que parece. Na prática, diversidade resulta na legitimação de um novo dogmatismo, em que as minorias rivais entrincheiram-se por trás de um conjunto de crenças impermeáveis à discussão racional.”

As elites então tornam-se cada vez mais distantes, incapazes de reconhecer, aceitar e orientar a sociedade, deixando de ser modelo e criando uma nova aristocracia, sem o menor interesse pela comunidade, ou se o houver, é para distorcer esta comunidade em planos ideológicos cada vez mais irreais. O que ela busca em um primeiro momento é criar uma nova realidade para si, sem o incômodo de discussões ou dissidências, e depois converter os demais a sua “cosmovisão”.

“As guerras culturais que vêm agitando a América desde os anos sessenta podem ser melhor compreendidas se as virmos como uma forma de conflitos de classe, nos quais uma elite esclarecida (como ela se considera) não pretende tanto impor os seus valores à maioria (uma maioria entendida como incorrigivelmente racista, sexista, provinciana e xenófoba), muito menos persuadi-la por meio de debates públicos racionais, quanto criar instituições paralelas ou “alternativas”, onde não será mais preciso entrar em confronto com os não esclarecidos”.

Nesta nova leitura do livro de Lasch, um dos pontos que mais chamam a atenção, é notar a mudança de objetivos dos chamados movimentos sociais – feminismo, direitos dos gays, movimento negro – que se, até a década de 1990, buscavam em sua maioria a integração na estrutura social dominante, hoje o discurso desses grupos se radicalizou e já não busca mais a integração e sim a própria destruição do “sistema”, tornando-se assim, novamente, movimentos de “vanguarda revolucionária”. Obviamente mostrando que a esquerda tem lá seus meios de parasitar até as mais justas das causas.

Aqui vale ressaltar a diferença entre a obra de Lasch e de Ortega, especialmente na definição de elite/massa nos dois momentos históricos retratados nos respectivos livros; defende Lasch que ocorreu uma inversão de posições, e as massas hoje são, de certa forma, o último reduto da estabilidade social, e as elites as principais causadoras de mudanças:

“Não é só o fato de que as massas tenham perdido o interesse pela revolução; seus instintos políticos são declaradamente mais conservadores do que os de seus autodesignado porta-voz e pseudolibertadores. São a classe trabalhadora e a classe média baixa, afinal de contas, que apóiam as restrições ao aborto, apegam-se ao modelo familiar pai-e-mãe como fonte de estabilidade em um mundo turbulento, resistem às experiências sobre ações afirmativas e outras aventuras de engenharia social de larga escala. Mais de acordo com o ponto de vista de Ortega, elas possuem uma noção de limites muito mais desenvolvida do que suas superioras. Elas compreendem, ao contrário das classes mais altas, que existem limites inerentes à capacidade humana de controlar o curso do desenvolvimento social, de controlar a natureza, o corpo e os trágicos elementos da vida e da história da humanidade. Enquanto jovens profissionais se submetem a árduos programas de exercícios físicos e controle alimentar destinados a manter afastada a morte – para se conservarem jovens, atraentes e capazes de casar várias vezes – pessoas comuns, por outro lado, aceitam a decadência física como algo contra o qual é um tanto inútil lutar”

Já a elite é a grande hipócrita, aquela que sob um sorriso benevolente, de falso paternalismo, está pronta a negar as liberdades do outro, daquele que decide não compactuar com suas reformas

Escreve Lasch em uma clave que Luiz Felipe Pondé popularizou por estas bandas:

“Liberais de classe média alta, na sua incapacidade de compreender a importância das diferenças de classe na moldagem das atitudes em relação à vida, não percebem o quanto estão obcecadas com a saúde e a elevação moral. Eles acham difícil entender por que a sua higiênica concepção de vida não consegue inspirar o entusiasmo universal. Armaram uma cruzada para sanear a sociedade americana; para criar um “ambiente livre de fumo”, para censurar tudo, desde pornografia a “discurso hostil” e, ao mesmo tempo, incongruentemente, ampliar o âmbito da escolha pessoal em questões nas quais as maioria das pessoas sente necessidade de sólidas regras morais. Diante da resistência a estas iniciativas, eles traem o rancor dissimulado sob a face sorridente da benevolência da classe média alta. A oposição faz os humanitarista esquecerem as virtudes liberais que alegam possuir. Tornam-se petulantes, prepotentes, intolerantes.”

Pior ainda é o discurso esconder uma das maiores falácias dos elitistas: o igualitarismo social, seja nas escolas, seja na utilização dos serviços públicos, seja nas políticas de segurança. Este igualitarismo, forma deturpada da noção de “igualdade de todos perante a lei”, carrega males que a própria elite se encarrega de jogar no colo justamente dos mais frágeis:

“Embora estejam cheios de “compaixão” pelos pobres, não se pode dizer que (as elites) adotem uma teoria de noblesse oblige, que implicaria uma disposição para contribuir direta e pessoalmente com o bem público. A obrigação, como tudo mais, foi despersonalizada. Exercida por intermédio do Estado, o seu peso não recai sobre a classe profissional e empresarial mas, desproporcionalmente, sobre a classe média mais baixa e sobre os trabalhadores. As políticas propostas por liberais de uma nova classe a favor dos oprimidos e tiranizados – a integração racial nas escolas públicas, por exemplo – exigem sacrifícios das minorias étnicas que compartilha com os pobres os centros urbanos decadentes, o que não costuma acontecer com os liberais que moram nos subúrbios e que projetam e apóiam estas politicas.

…as classes privilegiadas…se tornaram independentes não só das cidades industriais decadentes, mas também dos servidores públicos em geral. Enviam seus filhos para escolas particulares, protegem-se de emergências médicas ingressando em planos de saúde sustentados por empresas, e contratam guardas de segurança privada para protegê-los da crescente violência que os ameaça. Na verdade, afastaram-se da vida comum.”

A tendência ao isolamento não é prerrogativa da elite americana, e num vislumbre profético, Lasch de uma tacada antecipa toda a crise atual da Europa:

“Na Europa, os plebiscitos sobre a unificação revelaram o profundo abismo que existe entre as classes políticas e os membros mais humildes da sociedade, que temem que a Comunidade Econômica Européia seja dominada por burocratas e técnicos privados de qualquer sentimento de identidade ou compromisso nacional….A linguagem internacional do dinheiro falará mais alto do que os dialetos locais. Estes temores reafirmam os particularismo étnicos na Europa, enquanto o declínio do estado-nação enfraquece a única autoridade capaz de manter o controle sobre as rivalidades étnicas. A ressurreição do tribalismo, por sua vez, reforça um cosmopolitismo reativo entre as elites.”

Em pleno século XXI o comentário de Lasch assusta devido à sua atualidade:

“O mundo do final do século vinte apresenta um curioso espetáculo. Por um lado, está agora unido pelo mercado como nunca esteve antes. Capital e trabalho fluem livremente cruzando fronteiras políticas que parecem cada vez mais artificiais e inexequíveis. A cultura popular vai atrás. Por outro lado, raramente se promoveu a fidelidade tribal de forma tão agressiva.

…

É o enfraquecimento do Estado-Nação que sustenta estas duas revoluções – o movimento em direção à unificação e o aparentemente contraditório movimento em direção à fragmentação. O Estado não consegue mais conter os conflitos étnicos, nem, por outro lado, pedir as forças que levam à globalização. Ideologicamente, o nacionalismo é atacado de ambos os lados: pelos defensores do particularismo étnico e racial mas também pelos que argumentam que a única esperança de paz está na internacionalização de tudo, desde pesos e medidas até a criação artística.”

Desorientados, buscamos respostas em vão, nos pensadores tanto à esquerda quanto à direita e com isso arriscamos ainda mais nosso frágil ideal democrático, pois hoje ambas as ideologias :

“…são tão rígidas que as novas ideias pouco impressionam seus adeptos. Os fiéis, fechando-se aos argumentos e fatos que possam colocar em xeque as suas próprias convicções, não procuram mais chamar seus adversários ao debate. Suas leituras consistem, na maior parte, de obras baseadas em pontos de vista idênticos aos seus. Em vez de se interessarem por ideias com as quais não estão familiarizados, eles se contentam em classificar essas mesmas ideias como ortodoxas ou então heréticas. A exposição de divergências ideológicas, por ambos os lados, absorve energias que seriam melhor investidas na autocrítica, para a qual a capacidade cada vez mais limitada dessas pessoas é o indício mais seguro de uma tradição intelectual moribunda.”

Para existir uma democracia fortalecida é preciso:

“…uma ética mais fortalecedora do que a tolerância. A tolerância é coisa boa, mas é apenas o ponto de partida da democracia, não o seu destino. Na nossa época, a democracia está sendo ameaçada mais seriamente pela indiferença do que pela intolerância ou superstição. Somos muito eficazes na hora de encontrar desculpas para os nossos atos – pior, quando queremos desculpar os que “estão em desvantagem”. Estamos tão ocupados defendendo nossos direitos (direitos conferidos, na maior parte, por decreto judicial) que não nos preocupamos muito com nossas responsabilidades. Raramente dizemos o que pensamos, com medo de ofender. Estamos determinados a respeitar todos, mas nos esquecemos que este respeito tem que ser merecido. Respeito não é sinônimo de tolerância nem é a valorização de “estilos de vida e comunidades alternativas”. Esta é uma forma turística de se abordar questões éticas. Respeito é o que experimentamos diante de realizações admiráveis, caráteres admiravelmente formados, talentos naturais bem aproveitados. E está necessariamente vinculado ao exercício do julgamento discriminador, não à aceitação indiscriminada.”

Mas nos ideais de uma Nova Ordem Mundial, balizada de um lado pelos apelos sociais de governos cada vez mais ávidos por controlar nossas vidas em seus mais íntimos detalhes, e por outro, uma ética econômica liberal artificial e mercadológica, existe o germe de nossa própria derrocada, nutrido pelas duas novas ideologias aparentemente opostas.

“No decorrer do século vinte, o liberalismo vem sendo puxado em duas direções ao mesmo tempo: para o mercado e (apesar de sua desconfiança inicial quanto ao governo) para o Estado. Por um lado, o mercado parece ser a personificação ideal do princípio fundamental do liberalismo que afirma que os indivíduos são os melhores juízes de seus próprios interesses e que se deve permitir, portanto, que eles se manifestem quanto a questões que digam respeito à sua felicidade e bem-estar. Mas indivíduos não podem aprender a se expressar, muito menos a alcançar uma compreensão inteligente do que seja a sua felicidade e bem-estar, num mundo em que não existem valores exceto os do mercado. Até mesmo os indivíduos liberais necessitam da disciplina formadora de caráter que a família, a vizinhança, a escola e a igreja oferecem. Todos estes (não apenas a família) têm sido enfraquecidos pela intromissão do mercado, que notoriamente tende a universalizar. Ele não coexiste facilmente com instituições que operam de acordo com princípios antitéticos a si mesmo: escolas e universidades, jornais e revistas, instituições de caridade, famílias. Mais cedo ou mais tarde, o mercado tende a absorvê-los todos. Ele pressiona de forma quase irresistível cada atividade para se justificar nos únicos termos que reconhece: tornar-se uma proposta comercial, pagar a sua parte, escrever com tinta azul a ultima linha do seu demonstrativo de perdas/lucros. Ele transforma notícias em diversão, cultura em carreirista profissional, trabalho social em gerenciamento científico da pobreza. Inexoravelmente, ele remodela da instituição segundo a sua própria imagem.”

Continua Lasch, mostrando a perniciosa união entre esta elite que clama por liberdade ao mesmo tempo que joga para o Estado funções e organizações que eram organizadas pela própria sociedade:

“Na tentativa de restringir a competência do mercado, os liberais voltaram-se então para o Estado…A substituição de tipos informais de associação por sistemas formais de socialização e controle enfraquece a confiança social, desgasta a disposição de assumir a responsabilidade por si próprio e de fazer os outros se responsabilizarem por suas próprias ações, destrói o respeito às autoridades, e assim acaba se autodestruição.”

Aqueles que irão sentir os impactos destas mudanças são sempre os mais fracos, as crianças e adolescentes que são jogados em um sistema educacional que, ao invés de educar de forma consistente, reforça hábitos e crenças vitimistas, que ao invés de ampliar o escopo cultural do indivíduo, prende este a seu circulo de referências.

Neste ambiente, formamos jovens moralmente confusos e com um acentuado egoísmo, individualistas e mesquinhos. Estes jovens:

“…se ressentem com as exigências éticas da “sociedade” como se elas estivessem infringindo os limites da sua liberdade pessoal. Eles acreditam que seus direitos como indivíduos incluem o direito de “criar seus próprios valores”, mas não conseguem explicar o que isso significa, além do direito de fazer o que melhor lhes agradar. Parecem não entender a ideia de que “valores” implicam algum princípio de obrigação moral. Insistem em que não devem nada à “sociedade” – uma abstração que domina as tentativas de se pensar sobre as questões morais e sociais. Se eles se adaptam às expectativas sociais, é só porque esta conformidade oferece a linha de menor resistência.”

Mesmo os melhores críticos à este sistema educacional caem em erros grosseiros, atacando o fundamentalismo alheio, sem perceber o próprio. Tomando Roger Kimball e seu livro “Tenured Radicalls” , como exemplo, Lasch aponta para os erros que paralisam a liberdade intelectual, ameaçando a própria democracia, servindo como alerta, especialmente para nós, conservadores hodiernos:

“Kimball enfatiza, corretamente, a necessidade de uma cultura comum, mas a sua rígida distinção entre “julgamento imparcial”, “objetivo” e o “lobby de partis pris” – entre a “descrição desapaixonada e a propaganda partidária”, “verdade” e “persuasão”, “razão” e “retórica” – deixa muito pouco espaço para o importante trabalho do debate intelectual. A descrição jamais é “desapaixonada” a não ser que esteja tratando de assuntos triviais ou sem importância; o julgamento nunca é totalmente “imparcial”. O ataque indiscriminado de Kimball ao credo “antifundamentalista” implica que uma cultura comum tem que comandar o consentimento universal e que a instrução nas humanidades, portanto, tem que estar centralizada num cânone de clássicos incontestáveis. Mas os cânones estão sempre sendo questionados, sempre em processo de revisão. Pense em como o cânone da literatura americana era uns cem anos atrás: muito Longfellow e Whittier, e nada de Whitman, Melville ou Thoreau. O problema com as humanidades hoje não é que as pessoas queiram rever o cânone, mas sim que muitas delas não querem nem se preocupar em discutir a exclusão ou inclusão de determinadas obras.”

Continua Lasch:

“Elas não se envolvem em discussões, elas descartam tudo. Quase sempre com base em que julgamentos estéticos são irrecuperavelmente arbitrários e subjetivos. O efeito prático deste tipo de crítica é a instalação de currículos paralelos – um para mulheres, um para os negros, um para os hispânicos, um para os machos brancos – ou de remendos no antigo remendo no antigo currículo baseados no princípios de tempos iguais. Em qualquer dos casos, as argumentações vão por água abaixo, mas também vão se assumirmos a posição de que a “política” deve ficar fora da educação. Não foi a “política” que “corrompeu o nosso ensino superior”, mas a hipótese de que a política seja sinônimo de guerra. Se ela nada mais é que postura ideológica”, como diz Kimball, obviamente não tem nada a ver com “razão”, “julgamento imparcial” ou “verdade”. Aqui, mais uma vez, a esquerda acadêmica revela-se fundamentalmente de acordo com a direita. Ambas têm a mesma visão degradante da política como o governo do mais forte, uma competição de gritos que abafa a voz da razão.”

Neste ponto seria interessante imaginar o que acharia Christopher Lasch da atual tendência nos centros educacionais americanos de “avisar” aos alunos do conteúdo potencialmente perturbador de determinados livros. Este tipo de higienização parece parece atrair educadores e pensadores dos dois lados do espectro politico. Esquerdistas ou direitistas, secularistas ou religiosos, cada um à sua maneira, acredita que o homem comum é incapaz de escolher o bom, o correto, e que deve ser constantemente guiado, manipulado, higienizado para seu próprio bem.

Em seu livro, Lasch vai defender ainda que a livre circulação do debate é essencial para a existência da democracia, e que uma sociedade que busque regular esta circulação, está conspirando para sua própria destruição. Mesmo a imprensa, e talvez principalmente ela, deve se livrar de amarras pseudoéticas e moralistas e procurar defender interesses de forma clara, sem temer mostrar suas verdadeiras bandeiras. Talvez Lasch entendesse que hoje, uma das benesses da tecnologia moderna, a ampliação da circulação de ideias, tem papel fundamental na formação e preservação democrática nas sociedades, cabendo a nós buscar melhorar o conhecimento sobre os assuntos realmente relevantes.

Outro ponto que une o livro de Lasch a pensadores como Roger Scruton ou Theodore Dalrymple, é a ênfase em buscarmos sociedades onde a temperança, a moral, o bom senso, não são frutos de um ideário supranacional, mas que surge do cuidado para com a pequena comunidade que nos cerca; bairros, escolas, igrejas. É na pequena comunidade que nasce o cidadão responsável: responsável por sua família, por seus vizinhos, pelo seu bairro e cidade, sendo um ser que “comunga” sua cidadania, assim diminuindo sua própria solidão e dando sentido à desesperança que corrói nossas vidas.

E é na parte final que Lasch vai tratar da nossa condição de desterrados de forma exemplar, e talvez seja a principal herança de seu pensamento. Nela, ele desmonta com vigor implacável, tanto a falácia liberal e secular, quanto a religiosidade higiênica de certo pensamento conservador:

“O que precisa ser questionado aqui é a hipótese de que a religião tenha um dia proporcionado um conjunto de respostas abrangentes e inequívocas às questões éticas, respostas totalmente resistentes ao ceticismo, ou que tenha impedido a especulação sobre o significado e o propósito da vida, ou ainda que as pessoas religiosas no passado estavam familiarizadas com o desespero existencial. A famosa coleção de canções escritas por estudantes medievais preparando-se para o sacerdócio, Carmina Burana, seria o bastante para descartar esta ideia; estas perturbadoras composições dão voz a uma antiga suspeita de que o universo é governado pela Sorte, se não for pela Providência, que a vida não possui nenhum propósito superior e que a melhor parte da sabedoria moral é gozá-la enquanto for possível.”

E aqui o texto de Lasch é de brilhante e sincera verdade, vemos revelar-se diante de nós, todo o drama da condição humana, aquela que sente o “verme em nosso âmago”. Eis William James a guiar Lasch:

“…a variedade mais profunda da fé religiosa sempre, em qualquer época, surge de um antecedente de desespero. A fé religiosa afirma a bondade do ser diante do sofrimento e do mal. O desespero mortal e a alienação – que tiveram sua origem na amargura sentida sempre em relação a um Deus que permite o mal e o sofrimento prosperem – quase sempre são o prelúdio da conversão. Uma consciência do “mal radical” é o que está por baixo da excitação espiritual que finalmente vem com a “submissão” e a “obediência”. A experiência do segundo nascimento, segundo James, é a mais dolorosa, mas emocionalmente mais profunda, do que a experiência da “mente sadia” porque é inspirada pelos “grilhões da melancolia”. Não tendo consciência do mal, o tipo de experiência religiosa nascido uma só vez não resiste à adversidade. Ela oferece amparo apenas se não encontrar “humilhações venenosas”.

…precisamos (então) de uma fé mais austera, que reconheça que a “vida e sua negação foram moldadas inexplicavelmente juntas” e que toda felicidade natural parece assim infectada pela contradição”. Em último caso, a sombra da morte paira sobre nossos prazeres e triunfos, questionando-os. “Por trás de tudo existe o grande espectro da morte universal, a escuridão total.”

A verdadeira fé é aquela que reconhece que, como Jó, os propósitos do Todo Poderoso não coincidem com os nossos.

Também é preciso lembrar que nosso mundo moderno não detém e nem é tão único em seu “horror metafísico”:

“….o monopólio do medo da morte ou da alienação de Deus. Alienação é a condição normal da existência humana. A rebelião contra Deus é a reação natural à descoberta de que o mundo não foi feito para a nossa conveniência pessoal.”

O que o mundo moderno carrega de propriamente trágico é a revolta permanente contra esta condição irrevogável. É o constante e perturbador hedonismo, é o delirante mimetismo esvaziado de sentido que nos faz afundar na lama de nossos egos hipermíadiaticos.

É preciso reconhecer que, vinte anos atrás, Christopher Lasch já nos ensinava os caminhos das pedras, e antecipava Nassim Taleb e Ed Smith, apresentava Flannery O`Connor para nossos ouvidos toscos, ou atualizava o estoicismo cristão, tão importante para nosso momento cultural, onde precisamos reencontrar nosso lugar em nossas famílias e comunidades, aprendendo novamente a plantar e colher sob o sol, e assim:

“reconciliar as nossas expectativas mundanas de sucesso e felicidade, com tanta frequência desfeitas pelos acontecimentos, com a ideia de um criador justo, amoroso e todo-poderoso.”

Em suas últimas páginas, Chrisotpher Lasch nos dá derradeiro e permanente conselho, daqueles que o salmista incluiria em seu livro:

“o segredo da felicidade reside em renunciar ao direito de ser feliz.”

Lição importante de um livro que estava ali, perdido em meio a tantos outros, esperando para me educar novamente, ontem, hoje e amanhã.

[…] no Yotube que eu recomendo vivamente (em 2015, inclusive, ele já havia escrito a respeito no seu blog. Essa leitura ajudou-me imenso a aprimorar a minha base de avaliação dos eventos políticos e […]